작가 부모님의 농장에서 검정고무신을 상영했다고 출판사가 고소해

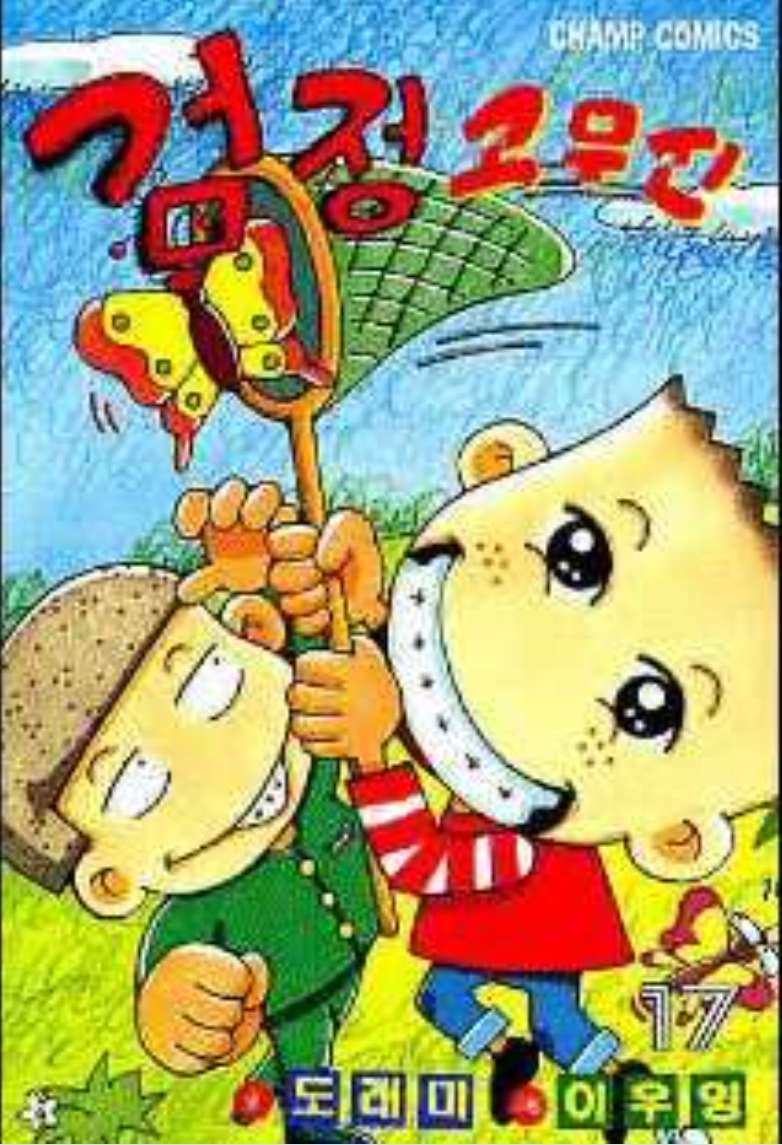

우리나라도 이제 명실상부 콘텐츠 강국으로 자리 잡았죠. 특히 만화의 경우 영화나 드라마, 게임 등 원작의 다양한 확장으로 억대 수익을 올리는 작가들도 많아지고 있는데요. 그 원조격이라고 할 수 있는 것이 바로 이 만화, '검정고무신' 입니다.

검정고무신은 1960~70년대 학창시절을 배경으로 하는 만화로 1992년부터 2006년까지 연재됐고요. 그 인기에 힘입어 1999년부터는 8년간 TV 애니메이션으로도 방영된 국민 만화인데요. 원작자인 이우영 작가가 작품의 사업권을 가진 출판사와 저작권 분쟁 끝에 지난 3월 11일 세상을 떠나 큰 충격을 주고 있습니다.

고 이우영 작가의 동생이자 공동저작자인 이우진 작가와 담당 변호사의 설명입니다.

[김성주 변호사 :부모님이 운영하는 체험농장에서 이우진의 인기만화 검정고무신을 상영했다는 이유로 사업자 측에서 손해배상 소송을 2019년에 먼저 제기를 합니다.]

가족이 운영하는 농장에서 작품 캐릭터를 사용했다는 이유로 출판사가 자신들을 고소했다는 겁니다. 게다가 캐릭터를 활용해 새로운 만화를 연재하는 것 역시 저작권 침해라며 소송까지 당한 상황. 대체 이게 어떻게 가능한 걸까요?

[김성주 변호사 : 사업자와 창작자들 간의 사업권 설정계약 형태로 2007년부터 계약이 체결되고 사업화가 진행이 되죠. 계약서나 이런 부분들이 불공정하고 불분명하니까.]

문제가 있는 사업 계약서

캐릭터 사업을 위해 2007년부터 해당 출판사와 3차례 수정을 거쳐 작성한 사업권설정계약서. 여기에 문제가 되는 내용이 숨어 있었다는데요.

[김성주 변호사 : 사업권 설정계약서의 흐름을 잘 보실 필요가 있어요. 원저작권의 권리를 보유하고 있는 '을' 이우진(동생)에 대해서 사업권 설정계약을 체결한다고 되어 있어요. 2010년으로 넘어가면 검정고무신 저작물의 원저작권에 갑자기 슬쩍 사업자인 장 모 씨가 저작권자로 되는 거거든요.]

출판사와 계약하기 한참 전부터 연재하던 만화였지만 어느 순간 출판사 대표가 공동저작자로 이름을 올린 것도 모자라서 모든 사업권을 넘긴다는 조건으로 계약하게 됐다는데요. 심지어 계약의 효력을 5년으로 제한하는 조항조차 마지막 계약 당시에는 빠져 있었다고 주장합니다. 작품에 대한 권리를 영구적으로 가져갈 수 있는 계약이 될 수 있다는 거죠. 결국 자신들이 만든 만화를 어디에도 사용할 수 없는 상황이 되어 버린 건데요.

[이우진 공동 원작자(이우영 작가 동생) : 우리는 사업 대행업자니 사업만 할 테니 작가들은 마음껏 창작활동을 하세요'라는 그런 부분들이 계약서에는 없었죠. 믿음으로 진행했기 때문에 그런 부분이 빠져 있었는데.]

그러는 동안 출판사 측은 지난 15년간 작가의 허락 없이 70개가 넘는 만화 관련 사업화를 진행했다고 합니다. 취재 도중 출판사에서 사건에 대한 입장문을 받을 수 있었는데요. 고 이우영 작가가 다른 공동 저작자들의 허락 없이 기존 만화를 이용해 새로운 작품을 연재한 건 심각한 저작권 침해가 맞다는 겁니다. 또한 모든 사업은 계약서에 따라서 진행됐고 그에 따른 수익도 공정하게 배분했다고 주장하는 상황.

적법한 계약서일까?

문제의 계약서가 과연 적법한 계약서라고 볼 수 있는 건지 변호사를 통해 확인해 봤습니다.

[범유경 변호사 : 이 원저작물에 기여를 한 바가 없는 사람은 사실은 원저작자가 될 수 없어요. 원저작자가 될 수 없는 사람을 원저작자로 지목하고 있는 것 자체가 문제가 될 수 있고.]

저작권법 제2조 2항에는 "저작자"는 저작물을 창작한 자를 말한다 라고 되어 있는데요. 그래서 저작권법은 실제 작품을 창작한 사람만 원작자로 인정하고 있어 위법한 조항일 수 있다는 거죠.

[범유경 변호사 : 모든 권리에 대해서 포괄적으로 전부 양도하는 계약은 굉장히 차원이 달라요. 지금 이 손해배상 청구권 양도각서를 보면 작품 활동과 사업에 대한 권리, 그리고 추후 관련된 모든 업무에 관한 진행의 권리가 전부 양도되는 형태거든요. 불공정하다고 볼 수가 있겠죠.]

자식처럼 소중한 만화를 빼앗기고 만 고 이우영 작가. 하지만 소송은 어느덧 4년이 지난 지금도 끝나지 않았습니다.

이렇게 원작자가 자신의 작품을 빼앗긴 일은 과거에도 있었습니다. 한국인 최초로 아동문학계의 노벨상인 아스트리드 린드그렌상 을 수상하고 뮤지컬로도 제작됐던 유명 그림책 '구름빵'의 백희나 작가 역시 불공정 계약으로 인한 저작권 분쟁에서 패소했는데요.

여전히 창작계의 이런 불공정 관행이 남아 있는 이유, 과연 뭘까요? 이유를 살펴보기에 앞서 과거 어떤 식의 계약 관행이 있었는지를 먼저 알아보겠습니다.

[백세희 변호사 : 종이책으로만 발행되는 출판계 산업은 매우 단순했기 때문에 일괄적으로 한꺼번에 목돈을 작가에게 주고 그 이후의 판매 부수라든가 판매량에 대해서는 더 이상 신경 쓰지 않는 그런 식으로 매절 계약이 이용되어 왔습니다.]

즉, 창작가에게 계약금을 먼저 지급하고 모든 저작권을 사업자가 가져간다는 건데요. 향후 작품이 엄청나게 성공한다고 해도 창작자는 아무 수익을 얻지 못하는 거죠.

[백세희 변호사 : 우리가 등 떠밀려서 서명하는 경우는 분명히 있을 수 있다 이거예요. 어떻게 해서든지 작품을 세상에 알리고 싶은데 이 기회가 아니면 놓칠 것 같고 그런 심리들을 이용해서 불공정 관행을 너무 당연하듯이 요구해 왔다는 게 문제가 있는 거죠.]

콘텐츠를 활용한 사업이 활발해짐에 따라 2018년 다양한 창작 분야에 대해서 표준계약서가 만들어졌는데요. 문제는 더 교묘한 계약 형태가 나타난 겁니다.

[백세희 변호사 : 그리고 작가들을 관리하는 에이전시가 따로 있습니다. 그러면 만화가들을 관리하고 저작물의 저작권을 관리하는 제작사가 따로 있고요.]

[범윤경 변호사 : 그런데 매절 계약이 문제가 되니까 우회로를 만들었죠. 그게 공동 저작권계약입니다. 지금 체결되고 있는 많은 연재계약이 제작사가 공동 저작자로 들어가 있어요.]

작가의 연재 계약을 중계하는 에이전시는 공동 저작권 조항을 신경 쓰지 마, 이대로 사인만 하면 된다니까 라고 말하지만 회사가 작품의 공동 저작자가 되고 나면 창작자가 저작권을 행사할 수 없도록 모든 권한을 가져가는 일이 흔하다는 거죠.

[백세희 변호사 : 저작물의 저작권 행사를 제한할 수 있게 조항을 새로 만드는 거죠. 별지로 합의서를 넣거나 부속합의서를 넣거나 하는 식으로 원 계약 이후에 그런 식으로 조금씩 지분을 양도받는 경우가 있습니다.]

[범윤경 변호사 : 그냥 특약을 넣으면 매우 쉽게 해결이 되잖아요. 그런 식으로 현장에서 굴러가고 있기 때문에 실제로 제가 자문을 해드렸던 작가 중 한 분은 결국은 계약 체결을 못했어요.]

저작자를 보호할 수 있는 제도가 논의되어야

불공정 계약인 걸 알지만 창작자의 생계가 달린 기회인 탓에 결국 관행으로 굳어진 건데요. 처음부터 기울어진 운동장, 어떻게 바로잡아야 할까요?

[이성민 교수 / 한국방송통신대학교 미디어영상학과 : 원저작자를 배제하고 사업자라는 사람만 잘한다고 잘 될까요? 분쟁을 해결하지 못하면 이 IP(지식재산권)의 진정성이 훼손돼서 결국 사업 망해요. 그러니까 이건 황금알을 낳는 거위의 배를 가르는 것에 가깝지 않나 생각합니다.]

[범윤경 변호사 : 그렇게 창작자 그러니까 저작자를 보호할 수 있는 여러 제도가 좀 더 논의가 되어야 하고 면밀한 검토가 필요한 상황입니다.]

앞으로 우리나라가 진짜 콘텐츠 강국으로 거듭나기 위해서는 창작자의 희생을 강요하는 구조부터 바뀌어야 하지 않을까요?

'항목' 카테고리의 다른 글

| 고기를 굽기 전에 후추를 뿌리면 안되는 이유 (0) | 2023.04.06 |

|---|---|

| 방울토마토가 쓴맛이 나면 뱉어야 하는 이유 (1) | 2023.04.06 |

| 드라이 클리닝을 할 때 쓰이는 세제가 파킨슨병을 유발할 수 있다네요. (0) | 2023.04.04 |

| 미세먼지가 심한 날, 창문을 여는게 좋을까 아니면 닫야야 할까? (0) | 2023.04.03 |

| 모든 난임 부부에게 시술비 지원을 해주면 저출산 문제가 해결 될까요? (0) | 2023.04.03 |

댓글